[413호 이한주의 책갈피]

우리가 죽으면 그게, 우리였던 그 모든 게 어디로 갈까? 내가 사랑했으나 잃어버린 그 모든 사람을 생각할 때면 나는 어둠이 깔리는 정원에서 눈 없는 조각상 사이를 헤매는 사람과 같다. 주위의 공기는 부재들로 웅얼거리는 듯하다. … 우리 사이에 있는 이런 것들, 이런 것들과 또 수많은 다른 것들, 많고 많은, 그녀의 이 남은 것들. 하지만 내가, 그것들의 저장소이자 유일한 보존자인 내가 사라지면 그건 어떻게 될까? (233쪽)

사랑하는 사람을 잃어버린 사람은 마주칠 눈도 보이지 않는 어둠 속에서 죽음이 가져간 것들에 대해 묻는다. 우리였던 그 모든 것은 어디로 갈까? 있었던 것들은 그냥 없어지는 것인가? 있다 사라진 것들은 단지 기억에 남아있을 뿐, 그 기억을 저장하고 보관하던 나까지 사라지면 그 모든 것은 더 이상 존재하지 않는 것인가? 오래된 질문에 부재의 현실만 웅얼거릴 뿐 세상은 조각상처럼 침묵한다. 사랑했지만 지금은 세상에 없는 사람을 떠올리며 삶과 죽음에 대해 질문했던 사람은 누구나 오래된 빛(Ancient light)을 볼 것이다. 몸은 죽어도 영혼은 죽지 않는다는 믿음이 주는 빛. 고대로부터 죽을 수밖에 없는 인간이 보았던 오래된 빛이다. 인간이 이 빛 없이 살아갈 수 있을까?

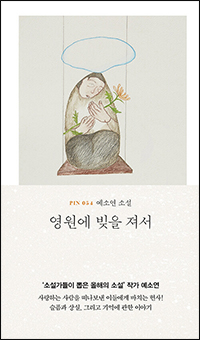

단편 〈그 개와 혁명〉으로 2025년 이상문학상 대상을 수상한 예소연 작가는 30대 초반의 젊은 작가다. 예소연 작가가 최근 출간한 《영원에 빚을 져서》(현대문학)는 작가의 20대 시절이 반영된 작품으로, 10년 전 해외 봉사 활동을 함께하며 친해진 30대 여성들 이야기다. 대학생이었던 동이와 혜란, 석이는 선교사가 세운 캄보디아 ‘바울학교’에서 봉사 활동을 했다. 아이들에게 한국어와 영어를 가르치면서 그럭저럭 잘 지내던 어느 수요일, 석이는 한국에서 어떤 사건이 일어났다며 휴대폰을 보여준다.

스크린 속에는 반쯤 침몰한 배의 모습이 송출되고 있었다. 소리 좀 키워봐, 혜란이 말하자 석이는 소리를 최대로 키웠다. 사고 접수 후 해양 경찰이 출동 및 구조에 나섰다고 했다. 안에는 수학여행을 가던 학생들이 있다고 했다. 나는 구조에 나섰다는 내용까지 들은 뒤 다행이다, 별일이 다 있네, 하며 다시 누웠고 금방 잠에 빠져 들었다. 혜란도 다시 책을 읽기 시작했다. (32쪽)

4월에 결혼하는 청년이 결혼식 주례를 부탁하러 왔다가 편지 이야기를 해주었다. 신혼집으로 이사하려고 짐 정리를 하다 고등학생 때 친구에게 받은 편지를 발견했단다. 편지에는 우정이 담긴 말과 함께 “우리 열심히 살자. 세월호 아이들의 몫까지”라는 친구의 다짐이 쓰여있었다. 편지를 읽고 청년은 마음이 찡해져 한참 동안 그때를 생각했다. 4월에 부부가 되는 커플은 10년 전 고등학생이었다. 문득, 잊고 있던 친구가 생각나듯 세월호 아이들이 떠올랐다. ‘살아있었으면 어른이 됐겠구나, 지금쯤 결혼할 나이구나.’ 그리고 궁금해졌다. ‘그 아이들은 지금 어디 있을까?’