[416호 이한주의 책갈피]

이 집 딸이 대학 교수잖아. 그지?

그래요? 대단한 일 하셨네. 큰 은혜지. 자식 잘되는 것만큼 큰 은혜가 없잖아요.

여기 권사님이 교직 생활을 하셨잖아요. 그래서 자식 가르치는 데엔 돈 안 아꼈어. 그래도 투자한 만큼 이뤘으니 얼마나 좋아요.

누군가 버튼을 누르듯 말을 시작하면 자기네들 멋대로 살을 붙여 부풀린 이야기들이 끝도 없이 나온다. 이 사람들은 내가 기도하러 오지 않았다는 것을 아는 걸까. 그래서 내가 손을 모으고 눈을 감고, 왜 하필이면 내게 이처럼 어마어마한 고통을 주셨느냐고 따져 물을 수 없도록 필사적으로 막아서고 있는 걸까. (53쪽)

교인들은 딸을 대학 교수라 부르며 잘된 자식은 성공한 투자요, 큰 은혜라며 부러워한다. 그러나 딸은 교수가 아니라 무거운 가방을 메고 전국을 떠돌아다녀야 하는 시간강사이고, 한때 교직 생활을 했던 그녀는 하루 종일 끝나지 않는 돌봄 노동을 하는 요양보호사다. 그녀는 딸에게 공부를 너무 많이 시켰다고 후회한다. 공부를 좀 덜했다면 딸도 남들처럼 평범하게 살 수 있지 않았을까, 생각할 만큼 괴로운 속사정이 있다. 그것 때문에 왜 하필 내게 이런 어마어마한 고통을 주셨느냐고 하나님께 따져 물으러 왔는데, 이 사연을 교우들이 엿들을까 봐, 들을 수 없는 말을 침묵 속에서 되뇐다. 교인들이 대학 교수라 부러워하는 딸이 레즈비언이었던 것이다. 성소수자인 딸을 이해할 수도, 인정할 수도 없는 엄마는 동성애 반대 집회를 목격하며 독백한다.

이제 나는 저기 반대편에 모여 선 사람들처럼 말할 수 없다. 그래서는 안 된다.

이 애들에게 보이지 말라고 이야기하고, 조용히 침묵하라고 명령하고, 죽은 듯 지내거나 죽어버리라고 말할 수 없다. 그런 말을 하는 사람들 편에 내가 서 있을 수는 없는 노릇이다. 그러나 그것이 이 애들에 대한 완벽한 이해를 의미하는 건 아니다. 그렇다면 나는 어디에 서 있는 걸까, 서 있어야 할까. (167쪽)

내 자식이라면 차마 하지 못할 말이 있다. 보이지 마라, 침묵하라, 죽은 듯 지내라, 죽어버려, 같은 말. 다른 사람들에게 이런 말을 듣는 자식이 불쌍해서 속이 끓는데, 한편으로는 나와 다르고 남들과도 다른 자식을 이해할 수 없어 혼란스럽다. 《딸에 대하여》를 딸보다 엄마 입장에서 읽은 건, 내게 찾아와 괴로운 마음과 불안을 토로하던 권사님이 생각나서였다.

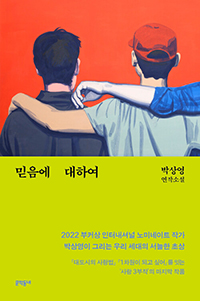

박상영 작가의 연작소설 《믿음에 대하여》(문학동네)에 나오는 철우는 동성 연인과 함께 살고 있는 게이다. 아들이 게이라는 사실을 꿈에도 생각 못 하는 철우의 어머니는 그냥 친한 선배와 함께 사는 줄 안다. 두 사람이 함께 살기 위해 이사한 다음 날 철우의 어머니는 불구덩이 속에서 아들이 혼자 울고 있는 꿈을 꾸었다며 반찬을 싸 들고 찾아온다. 어머니는 집들이 선물로 가져온 탁상용 십자가를 거실 테이블 위에 올려놓고 두 사람과 기도한다.

우리 셋은 둘러앉아 기도를 하기 시작했다. 어머니는 마치 프롬프터를 보고 읽는 것처럼 줄줄 기도문을 외웠다. 영원히 끝나지 않을 것 같은 랩 같은 기도를 들으며 한영과 나는 이따금 실눈을 뜨고 서로를 보며 웃음을 참았다. 발이 간지러워 견딜 수 없을 때쯤 아멘, 하는 소리와 함께 기도가 끝났다. 눈을 뜬 어머니는 후련한 표정이었다. “이제야 좀 안심이 되는구나.” (239쪽)

오지랖 넓게 다른 교회 교인의 고민을 듣는 날이 있다. 대체로 내게 찾아오는 분들은 자기 교회에서는 털어놓지 못할 사연을 가진 분들이다. 얼마 전 만난 권사님은 ‘멀쩡한’ 아들이 왜 마흔 넘도록 결혼을 안 하는지 묻는 교우들 때문에 힘들다고 했다. 자기 아들을 좋게 보고 걱정하는 마음은 알겠는데 이런 말을 들을 때마다 체한 것처럼 답답하단다. 아들이 결혼 안 하는 진짜 이유를 말하면, 아들을 멀쩡하게 보지 않을 것이고 자신도 멀쩡한 부모로 보지 않을 것을 알기 때문이다.