[418호 대안 언론가 함석헌 읽기]

그 후에 알아보니 주간은 도저히 할 수가 없었습니다. 민중의 입을 열기보다는 틀어막기만 밤낮 연구하는 집권자들은 이상야릇한 법을 만들어서 굉장한 시설과 자금이 없이는 할 수 없게 만들어 놓았기 때문입니다.1)

민중의 숨 쉴 틈이 되었던 〈사상계〉는 1958년, 이승만 정권에 의해 첫 필화를 맞이한다. 함석헌이 ‘생각하는 백성이어야 산다’에서 남한을 꼭두각시로 묘사한 일이 문제가 되어 함석헌과 장준하가 국가보안법 위반 혐의로 연행된 거다. 정부가 문제 삼은 문구는 이렇다. “남한은 북한을 소련·중공의 꼭두각시라고 하고 북한은 남한을 미국의 꼭두각시라고 하니, 남이 볼 때 있는 것은 꼭두각시뿐이지 나라가 아니다. 우리는 나라 없는 백성이다. 6·25는 꼭두각시 놀음이었다.”2)

〈사상계〉는 계속해서 정권과 갈등했다. 1959년 2월호 권두언에 독재를 비판하는 내용이 실리자, 정부는 해당 부분을 삭제하고 백지로 내버렸다. 3·15 부정선거에 반발하며 일어난 4·19 민중 혁명으로 이승만 정권이 물러간 자리에는 5·16 군사정변을 거쳐 박정희 독재정권이 들어섰고, 〈사상계〉의 싸움은 계속되었다. 그러나 정권의 힘을 당해낼 재간이 없었다. 국가 차원의 압박이 지속되자 광고가 끊기고, 판매량이 줄어 재정 문제에 시달린다. 인쇄비, 원고료가 없으니 지면도 대폭 줄였다. 소수의 구독자로 제대로 된 운영을 할 수 없었을 터. 장준하는 큰 빚을 지게 된다.

장준하는 강원용 목사를 찾아가 위기에 빠진 〈사상계〉를 인수해줄 것을 요청했으나 성사되지 않았다. 이후 부완혁이 발행인을 맡았다. 그러다 1970년, 한국 사회의 병폐인 부정부패와 비리를 풍자한 김지하의 시 〈오적〉이 실리자, 정부는 이 일을 빌미로 〈사상계〉를 강제 폐간시켰다. 김지하와 편집진들이 모진 고문을 당하기도 했다.

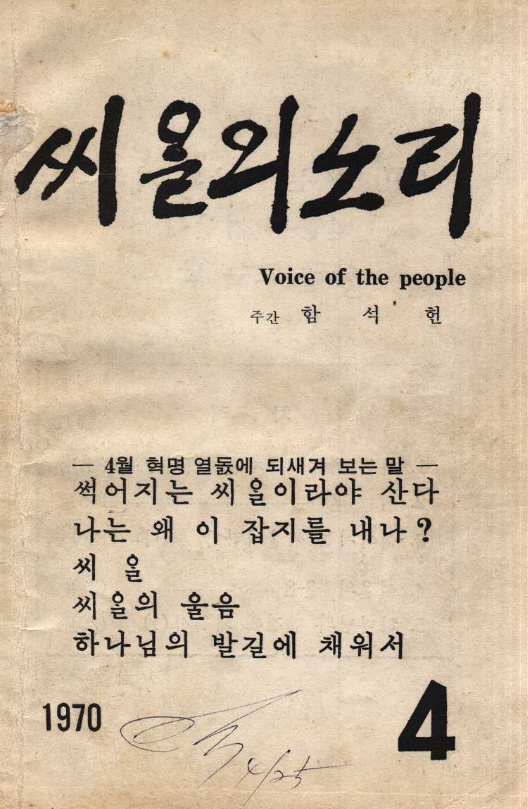

민중의 입을 막는 집권 세력이 언론을 강력하게 통제하던 시절, 〈씨ᄋᆞᆯ의소리〉는 바로 그때 탄생했다. 마련해둔 재정이 전무했기에, 주간지는 어림도 없었고, 월간지 등록을 해놓고 한참 만에야 창간호를 선보였다. 함석헌은 말한다. “도둑놈들은 도둑질한 돈이니 물 쓰듯이 하며 생색내겠지만 내게는 그런 돈 없습니다. 등록이 된 후에도 잡지 내기가 늦은 것은 이런 생각 때문이었습니다.”

필자들을 섭외할 인력도, 재정도 없었다. 창간호는 표지 포함 60쪽으로 출간했다. 오직 함석헌의 글로만.

발행인 겸 편집인, 두 몫을 해야 했다. 창간호 편집후기에는 이런 글을 실었다. “본지는 여러분께서 짐작하시는 대로 순전히 가난한 씨ᄋᆞᆯ들의 정성을 모아 꾸려나가고 있습니다. 밀어주시는 뜻에서 마음 가지신 분들의 장기 구독을 원합니다.”

한 사람의 글로 구성된 볼품없는 〈씨ᄋᆞᆯ의소리〉 창간호. 지속가능한 미래가 불투명했던 잡지. 그러나 목적만큼은 선명했다.

국민이 누구나, 죄인조차도, 자유로 말할 수 있는 나라가 자랑할 나라지, 누구는 말을 하고 누구는 할 수 없는 나라는 참 인간의 나라가 아닙니다.3)

〈사상계〉 폐간 한 달 전. 민중의 입이 막힌 세상, 인간의 나라 같지 않은 세상에서 할 말을 할 수 있는 미래를 꿈꾸며 나온 〈씨ᄋᆞᆯ의소리〉. 때는 1970년 4월 19일이었다.

그는 왜 〈씨ᄋᆞᆯ의소리〉를 냈나