[413호 예술, 구원을 묻다]

‘인간은 죽었다’는 실로 현대 예술 공통의 주제다.1)

사실 현대미술 안에는 생명을 긍정하며 다른 이들의 영적인 건강에 관심을 두는 훨씬 많은 것이 있다.2)

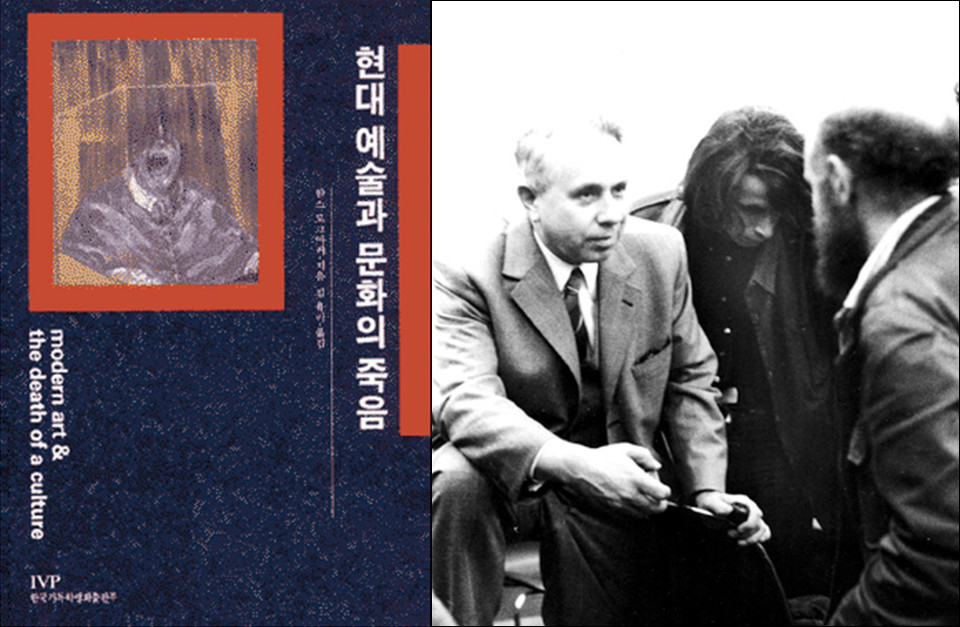

현대미술을 바라보는 기독교적 관점을 고민하며 리젠트 칼리지로 유학을 떠나온 지 얼마 되지 않아 학교 서점에서 반가운 책을 만났습니다. 당시 제 롤모델이던 한스 로크마커의 전집을 발견한 겁니다. 게다가 세일까지 해준다니, 팍팍한 유학생 형편에도 불구하고 여섯 권짜리 두꺼운 하드커버 전집을 덜컥 사버리고 말았지요. 현대미술에 막연히 관심을 두기 시작한 대학생 시절, 제가 태어난 해에 세상을 떠난 로크마커의 책을 처음 접하고는 기독교와 현대미술의 간극을 이어가라는 그가 남긴 숭고한 사명을 발견한 것 같아 혼자 가슴 뛰었던 기억도 있습니다. 현대 기독교의 영지주의적·도피주의적 복음 이해를 향한 그의 신랄한 비판은, 한창 신앙과 삶의 통합에 관심이 있던 제게 무척이나 신선하게 다가왔지요.

대립 구도의 교착 상태에 빠져있는 기독교와 현대미술의 관계를 극복하려면, 과거를 돌아보고 성찰하는 과정이 필수적일 텐데요. 현재까지 오는 과정에서 논의해야 할 인물이나 영향 관계는 아주 많겠지만, 그중에서도 오늘 제가 주목하고자 하는 인물은 예상하셨듯이 바로 네덜란드의 저명한 미술사가이자 신칼뱅주의자인 한스 로크마커(Hans R. Rookmaaker)입니다. 로크마커와 그가 남긴 전인미답의 책 《현대 예술과 문화의 죽음》이 교회와, 특히 복음주의 그리스도인들이 이 시대 문화와 예술을 바라보는 시각에 끼친 지대한 영향을 생각할 때, 의의와 시대적 한계를 비판적으로 성찰해보는 일은 중요한 의미가 있을 것 같습니다.

‘인간은 죽었다’는 실로 현대 예술 공통의 주제다.1)